METEOROLOGÍA

REGIONES

Lo ocurrido el 31 de octubre fue extraordinario, según el INTA de esa zona norpatagónica. Afectó más a las fincas que no tienen sistema de defensa.

QUEMADOS. Frutos necrosados. Manifestación contundente del daño que provocó la helada en los montes de nogal. FOTO/GENTILEZA EEA INTA Alto Valle – Patagonia Norte.

Los viñedos y las siembras hortícolas a cielo abierto, junto con nogales y frutales de pepita implantados en propiedades donde no se aplica sistema de control alguno, fueron los cultivos más dañados por las bajas temperatura registradas hace diez días en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Mientras se aguarda que los organismos provinciales pertinentes cuantifiquen la afectación en términos de calidad y productividad, parece claro que gran parte de la superficie productiva sufriría daño potencial de moderado a grave, en una región donde -dicho sea de paso- se registraron 17 heladas tardías de importancia agronómica en la temporada productiva 2022- 2023.

Fue un octubre extraordinario para la zona cultivada de la Región Norpatagónica de Argentina. Por varias razones. Porque se registraron tres heladas de importancia agronómica, en un mes durante el cual -según el promedio de los 50 años que van de 1970 a 2020- lo frecuente es que haya solo una, con intensidad de suave a fuerte.

Además, históricamente, la fecha media de ocurrencia de la última helada de ese mes, es el día 6. Algún año se ha “corrido” un par de semanas, hasta el 22 más o menos. Pero en octubre último se desplazó otros 9 días, hasta la madrugada del 31 (aunque, es bueno aclararlo, no faltó -en ese medio siglo- algún noviembre que trae muy malos recuerdos).

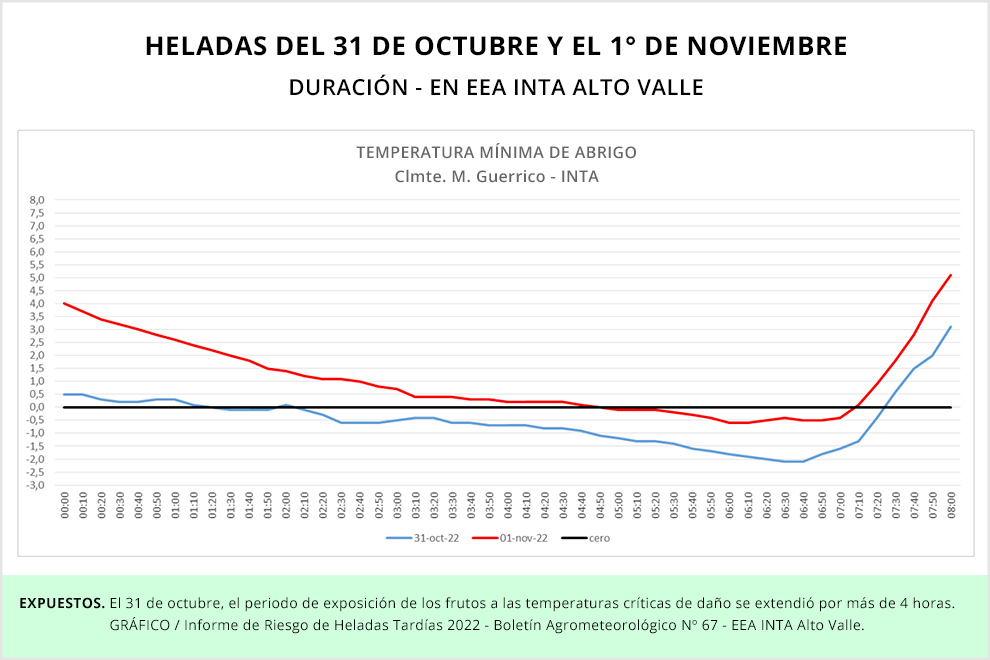

Pero lo que realmente hizo extraordinaria a la helada del 31 de octubre, fue su intensidad, y también su duración; de allí el impacto que tuvo sobre la producción, considerando el estado de los cultivos, particularmente sensibles a la exposición a temperaturas críticas de daño, y durante tiempos prolongados.

Así desprende del “Informe de Riesgo de Heladas Tardías 2022 – Boletín Agrometeorológico Nº 67”, donde se realiza un “análisis de riesgo productivo de los eventos ocurridos el 31 de octubre y el 1 de noviembre” en esa región de la Patagonia Norte.

El trabajo fue elaborado en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Alto Valle, por Andrea Rodríguez, ingeniera agrónoma, y Ángel Muñoz, técnico en sistemas de información geográfica.

El reporte señala que “la helada tardía es una de las adversidades climáticas más destacadas de los valles productivos de la norpatagonia”, aunque remarca un dato significativo que surge de comparar la serie de registros históricos con lo que ocurrió hace diez días.

Sobre eso apunta que, cada temporada, “la fecha media de ocurrencia de la última helada es el 6 de octubre, con una variabilidad de 16 días”, considerando la serie 1970-2020. “Esto implica que, con regularidad, pueden suceder hasta el 22 de octubre”. Además, “de acuerdo a nuestras estadísticas -añade- la frecuencia de heladas en el mes de octubre es de una por año con intensidades de suaves a fuertes (0º a -3,9ºC)”.

Haciendo foco en noviembre, en esa misma serie histórica, el informe indica que, en ese mes, “la frecuencia es baja, de 1 cada 10 años y de intensidad suave (0º a – 1,9º)”. Recuerda que “el evento extremo más importante de los últimos 50 años se registró el 17 de noviembre del año 2016”.

Entonces, tomando esos datos como referencia, “consideramos que lo ocurrido el 31 de octubre se encuentra dentro de la caracterización climática del Alto Valle, pero es un evento regional de alto riesgo productivo por sus características meteorológicas y el grado de desarrollo de los cultivos frutihortícolas”.

De manera que, “en esa fecha, la probabilidad de heladas es muy baja, pero existe”, aclaró la ingeniera Rodríguez. Aunque admitió que ésta tuvo carácter de “evento extraordinario”. En diálogo con Campo Andino (analizando detalles del informe, que fue difundido a comienzos de esta semana) la investigadora señaló que lo que le confirió carácter de evento extraordinario a la helada de este 31 de octubre fue, por un lado, “su intensidad en algunas zonas (porque a nivel regional hubo mucha variabilidad en las temperaturas); pero también su duración”.

Sobre este último punto recordó que “generalmente las heladas, en esa fecha, o en noviembre, son de una o dos horas de duración y ésta, en algunos lugares, duró más de cinco horas”.

Es que, recuerda, “la intensidad y durabilidad de estas heladas tardías determinan, junto con el estado de sensibilidad del cultivo (y, por supuesto el sistema de control con el que cuente el productor -si es que lo tiene- y la eficiencia de ese sistema), el riesgo de daño y la magnitud de las pérdidas económicas”.

Pero volvamos al texto. Al trazar el escenario agrometeorológico de esta campaña en el Alto Valle, el informe elaborado por la ingeniera Rodríguez y el técnico Muñoz revela que “las heladas tardías de importancia agronómica en la presente temporada productiva 2022-2023, fueron 17”, contadas desde la última semana de agosto (plena floración de almendros, ciruelos, nectarines).

Detalla que “en septiembre fueron 8, concentradas en la primera quincena, con eventos importantes de -3,5ºC y uno el día 20 con una temperatura mínima -2,5ºC”; mientras que “en el mes de octubre se han registrado 3 heladas, dos en la primera quincena, con temperaturas de hasta -1ºC, y la última el día 31 con temperaturas de -2.1ºC”.

Agrega que “en lo que va del mes de noviembre se ha registrado una helada de -0,6ºC, punto de referencia INTA- Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle”, que está ubicada en cercanías de Contralmirante Martín Guerrico (localidad que depende administrativamente de la ciudad de Allen, en el departamento rionegrino de General Roca).

En el trabajo se explica la metodología de registro y los factores que pueden condicionar las diferencias entre las temperaturas mínimas “a campo” y las tomadas en condiciones “de abrigo”.

En este sentido, se aclara que la variabilidad térmica regional se explica por las fluctuaciones microclimáticas, dadas por la presencia o no de brisas leves y, principalmente, el contenido de humedad relativa debida al tipo de suelo, prácticas de manejo implementadas (laboreo, riego), presencia de cortinas rompevientos, topografía etc.

EN VID, «La temperatura de tolerancia post antesis es, como máximo, de 1 grado bajo cero; y hubo zonas en donde la temperatura fue inferior, llegó a 2 y hasta 2,5 bajo cero», dijo a Campo Andino la ingeniera agrónoma Andrea Rodríguez. FOTO/GENTILEZA EEA INTA Alto Valle, Patagonia Norte.

El reporte muestra sendos mapas con la distribución regional de temperaturas mínimas registradas -en condiciones consideradas “de abrigo” meteorológico- el 31 de octubre y el 1° de noviembre de 2022, en las localidades de la zona del Alto Valle de las provincias de Río Negro y Neuquén.

De los datos, relevados por la red colaborativa regional de EMA (productores y organizaciones afines al agro), surge que “en las áreas más frías (-2,4ºC), los cultivos se han expuesto a temperaturas de hasta -3,7ºC (sin abrigo); y en las zonas de menor intensidad (-0,6ºC) las temperaturas sin abrigo pueden haber llegado a -1,6ºC”.

En su informe, los especialistas subrayan que “estas temperaturas son inferiores a los umbrales críticos de daños en frutales post antesis” (la fase que sigue a la fecundación de la flor, es decir, con fruto cuajado), por lo cual, “la mayor parte de la superficie productiva de la región sufriría daño potencial de moderado a grave”, sobre todo en aquellas explotaciones que no cuentan con tecnología de control del efecto de las heladas.

Por otro lado, “el descenso térmico sub-cero comenzó cerca de la medianoche del 30 de octubre, extendiendo el periodo de exposición de los frutos a las temperaturas críticas de daño por más de 4 horas”, indica el texto.

El trabajo elaborado por Rodríguez y Muñoz recuerda que en los meses de octubre y noviembre “en años con floración normal, los frutales están en pleno desarrollo y crecimiento de los frutos”.

Por eso, “con temperaturas inferiores a -1ºC por más de 30 minutos, se generan daños irreversibles en la piel de peras y manzanas disminuyendo su calidad comercial”, y “con mayor tiempo de exposición y/o menores temperaturas, se genera muerte de semillas o quemado completo del fruto”. Advierte que “lo mismo ocurre con vides y frutos secos, por ejemplo, nogales y almendros”.

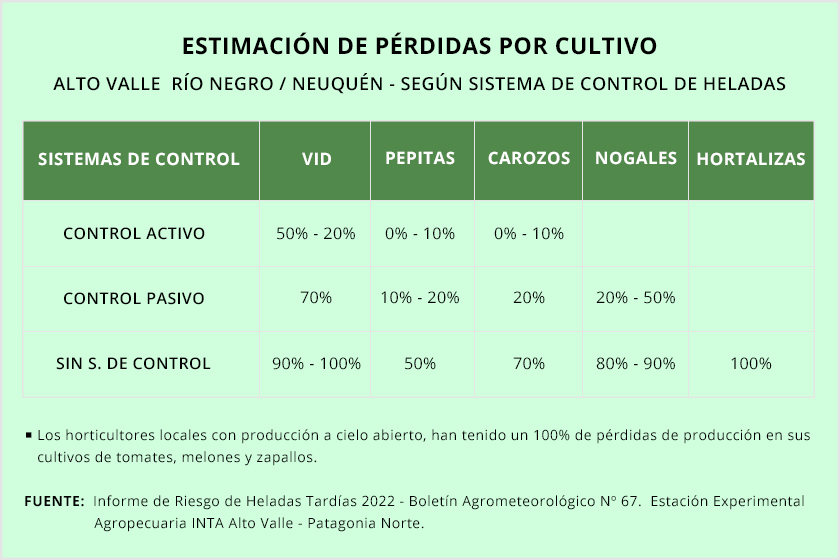

En el informe se advierte que la tecnología existente para atenuar los efectos negativos de esta adversidad climática determina, en estas situaciones de alto riesgo potencial, el grado de pérdida. Por eso es que las respuestas son muy variables en relación con el sistema de control con el que cuenta el productor y la eficiencia-efectividad de esos sistemas.

Los investigadores apuntan que “en la región se utilizan sistemas activos tales como: aspersión sobre copa y bajo copa, ventiladores de circulación de aire invertida (SIS) y caloventores móviles. En cuanto a estrategias de control pasivo se realiza laboreo de suelo y riego anticipado.

“En este contexto y en diálogo con productores -dicen- sintetizamos una estimación porcentual de pérdidas productivas de acuerdo a la sensibilidad del cultivo y tecnología de control de heladas” (ver cuadro comparativo).

Así, según la estimación preliminar, los cultivos de hortalizas a cielo abierto, los viñedos y los nocedales, habrían sufrido los mayores daños. En efecto, las pérdidas habrían sido totales en las producciones de tomates, melones y zapallos; y de entre el 90% y el 100% en vid y del 80% al 90% en nogales no protegidos por ningún sistema de control de heladas.

En la otra punta, las menores afectaciones podrían haberse registrado en montes frutales de pepita y carozo, donde sí se aplican sistemas de control activo. En estos casos, los daños podrían no haber superado, en promedio, el 10%.

La incidencia del estado fenológico de cada especie en su grado de exposición al daño (al margen de las otras variables que juegan) queda de manifiesto en el caso de la vid. De este relevamiento surgió que, aun en aquellos viñedos con sistemas de control activo, los daños no habrían bajado del 20%, con máximos que podrían haberse ubicado, estimativamente, en hasta el 50%.

Aclara el reporte que “la superficie afectada en términos de calidad y productividad será oficialmente cuantificada a través de los organismos provinciales pertinentes luego de procesar las declaraciones juradas de los productores”.

La ingeniera agrónoma Andrea Rodríguez y el técnico Ángel Muñoz cierran su informe, a modo de síntesis, señalando que de acuerdo a los registros meteorológicos analizados y los valores climáticos medios estadísticos para la serie de referencia de INTA EEA Alto Valle (1970-2020), “se considera como helada extraordinaria al evento ocurrido el 31 de octubre 2022”.

Concluyen que el fenómeno adquiere ese carácter debido a la fecha en la que aconteció, su intensidad y duración; agravado esto por el bajo nivel de tolerancia de los cultivos debido a su avanzado grado de desarrollo, y la vulnerabilidad del sistema productivo por la falta de infraestructura y tecnología adecuadas.

Pero al mismo tiempo, cada una de esas variables se manifiesta de manera tan diversa por cultivo, por zona, y en condiciones de manejo y de disponibilidad de recursos (en general) tan disímiles según las particularidades de cada explotación, que finalmente se manifestarán en pérdidas productivas y económicas muy heterogéneas.

Seguramente eso es lo que comenzarán a cuantificar, en algunos días más, los organismos provinciales que deben ponerles números finos al daño que provocó el fenómeno.

CULTIVOS DAÑADOS POR HELADAS EN EL ALTO VALLE HELADAS EN RÍO NEGRO Y NEUQUÉN INGENIERA AGRÓNOMA ANDREA RODRÍGUEZ INTA ALTO VALLE REGIÓN NORPATAGÓNICA